2013年05月27日

5/19 頑張ろう!宇治 宇治川の屋形船と石臼挽き抹茶体験

5月19日(日)のらくたび京都さんぽは、

宇治の史跡を巡り、宇治川では屋形船に乗って

ゆったりと舟弁当を頂きました。食事の後は福寿園さんで

石臼でお抹茶を挽き、挽きたてをその場で頂きました。

出発は京阪・三室戸駅。

最初に向かったのは菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)の墓。

後の仁徳天皇となるオオサザキと3年間皇位を譲り合った話が心に響きます。

宇治橋からは、宇治川の流れの速さがよくわかります。

川に向かってせり出した三の間からは、

秀吉が茶会の水を汲ませたと伝わります。

こちらは橋姫神社。

橋姫伝説に由来する縁切りのご利益で知られています。

詳しくは、らくたび文庫の「京都 歴史ミステリー」でも

紹介されていますよ。

続いて県神社(あがたじんじゃ)へ。

ご祭神は桜のように美しく儚いものの象徴、コノハナサクヤビメ。

そのためご神紋も桜になっています。

歩いてきてお腹も空き始めた頃に、

いよいよお待ちかねの屋形船と舟弁当。

橋を渡って船乗り場へと向かいます。

船に乗りこんで、出発です!

舟弁当は、宇治らしく食材にお茶が使われていました。

優雅な船の上で宇治の風景を頂くお食事は格別です!

2隻に分かれた船どうしがすれ違う時には、

お互いに手を振りあいました。

船の上からは、何度も見ている風景も少し違って見えて、

ゆったりとした時間を過ごさせていただきました。

屋形船の魅力を楽しんだ後は、付近を散策。

こちらは十三重の石塔です。

宇治川の戦いでの先陣争いを伝える石碑の前では、

若村先生から、当時の情景があらありと想像できるような

物語が語られました。

そして朝霧橋を渡って、福寿園さんへ。

こちらの石臼でお抹茶を挽いて、その場でお菓子とともに頂く体験を行いました。

2組に分かれて、宇治上神社などの散策と交互に楽しみます。

石臼をグルグルと回してお茶の葉を挽いて行きますが、

速すぎず遅すぎず、一定の速さで回すことが大切なのだとか。

石臼は10分~15分ほどかけて挽いて行きます。

ある程度の重さを感じるので頑張りもいりますが、

その分、この後のお抹茶が美味しくなるのですね!

こちらが挽けてきたお抹茶。見た目も綺麗なお抹茶色です。

いよいよ自分たちで挽いたお抹茶を、和菓子と一緒に頂きます。

茶せんでの泡立ても行いますよ。上手く出来ない時は、

福寿園の方が助けてくれます。

参加者からは、口々に「おいしい!」との声が!

頑張って挽いた分、格別の味になりますね。

2杯ほど頂くことができました。

今回は、社寺修復で観光が打撃を受けている宇治の散策でしたが、

屋形船での舟弁当や、石臼での抹茶挽き体験、美しい風景など、

宇治の魅力をたくさん感じられました!

是非また、宇治を訪れて楽しんで頂ければと思います。

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました!

ご案内 / らくたび代表・若村 亮

受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥

宇治の史跡を巡り、宇治川では屋形船に乗って

ゆったりと舟弁当を頂きました。食事の後は福寿園さんで

石臼でお抹茶を挽き、挽きたてをその場で頂きました。

出発は京阪・三室戸駅。

最初に向かったのは菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)の墓。

後の仁徳天皇となるオオサザキと3年間皇位を譲り合った話が心に響きます。

宇治橋からは、宇治川の流れの速さがよくわかります。

川に向かってせり出した三の間からは、

秀吉が茶会の水を汲ませたと伝わります。

こちらは橋姫神社。

橋姫伝説に由来する縁切りのご利益で知られています。

詳しくは、らくたび文庫の「京都 歴史ミステリー」でも

紹介されていますよ。

続いて県神社(あがたじんじゃ)へ。

ご祭神は桜のように美しく儚いものの象徴、コノハナサクヤビメ。

そのためご神紋も桜になっています。

歩いてきてお腹も空き始めた頃に、

いよいよお待ちかねの屋形船と舟弁当。

橋を渡って船乗り場へと向かいます。

船に乗りこんで、出発です!

舟弁当は、宇治らしく食材にお茶が使われていました。

優雅な船の上で宇治の風景を頂くお食事は格別です!

2隻に分かれた船どうしがすれ違う時には、

お互いに手を振りあいました。

船の上からは、何度も見ている風景も少し違って見えて、

ゆったりとした時間を過ごさせていただきました。

屋形船の魅力を楽しんだ後は、付近を散策。

こちらは十三重の石塔です。

宇治川の戦いでの先陣争いを伝える石碑の前では、

若村先生から、当時の情景があらありと想像できるような

物語が語られました。

そして朝霧橋を渡って、福寿園さんへ。

こちらの石臼でお抹茶を挽いて、その場でお菓子とともに頂く体験を行いました。

2組に分かれて、宇治上神社などの散策と交互に楽しみます。

石臼をグルグルと回してお茶の葉を挽いて行きますが、

速すぎず遅すぎず、一定の速さで回すことが大切なのだとか。

石臼は10分~15分ほどかけて挽いて行きます。

ある程度の重さを感じるので頑張りもいりますが、

その分、この後のお抹茶が美味しくなるのですね!

こちらが挽けてきたお抹茶。見た目も綺麗なお抹茶色です。

いよいよ自分たちで挽いたお抹茶を、和菓子と一緒に頂きます。

茶せんでの泡立ても行いますよ。上手く出来ない時は、

福寿園の方が助けてくれます。

参加者からは、口々に「おいしい!」との声が!

頑張って挽いた分、格別の味になりますね。

2杯ほど頂くことができました。

今回は、社寺修復で観光が打撃を受けている宇治の散策でしたが、

屋形船での舟弁当や、石臼での抹茶挽き体験、美しい風景など、

宇治の魅力をたくさん感じられました!

是非また、宇治を訪れて楽しんで頂ければと思います。

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました!

ご案内 / らくたび代表・若村 亮

受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥

2012年05月11日

2012年5月5日(土) 宇治さんぽ 平等院&三室戸寺

5月5日(土)のらくたび京都さんぽは、藤原氏の栄華を象徴するお寺、

世界遺産の平等院 と、この時期2万株のツツジが咲き誇る関西屈指の

ツツジ寺・三室戸寺 を訪ねました。道中には源氏物語の世界を偲べる

スポットも点在しています。

出発は京阪の三室戸駅。この日の天気は快晴で、青空が広がり、日差しも

降り注ぐ初夏を感じる陽気。今年は平等院の藤棚には天候不順によって

花が咲いていないということで、代わりに鳳凰堂の拝観をすることになりました。

が!連休中ということで、世界遺産の平等院は大変な賑わいが予想されます。

そこで私(添乗・吉村)が一足先に平等院へ行って、鳳凰堂の拝観券を押さえて

くることに!頑張ります!

行ってみれば案の定、受付までに15分待ち、別売りの鳳凰堂のチケットも

2時間先がなんとか買えたというほどの大盛況!無事にチケットを入手できて一安心。

写真は、三室戸寺へ向かった一行に追いつくための移動中、宇治上神社にお神輿が

戻ってきている場面です。

私は三室戸寺の拝観には間に合いませんでしたが、きっと皆様はこのような見渡す

限りのツツジの絨毯をご覧になれたのだと思います!

境内には、源氏物語の宇治十帖にちなむ 浮船の古碑 もあり、若村先生が

情緒豊かに物語を語られたに違いありません(笑)

さて、三室戸寺から宇治上神社へと向かいます。途中には、平安時代に阿弥陀三尊が

線で描かれた石があり、こちらは源氏物語・宇治十帖の「蜻蛉(かげろう)」の巻に

ちなんで、 蜻蛉石 と呼ばれています。

およそ800年の時を経て、少し見えにくくなっている仏様の姿を先生が丁寧に解説して

下さいました。

宇治の世界遺産の一つ、 宇治上神社 へと到着しました。

本殿は今から1000年ほど前、西暦1060年代に伐採された木材を使用していることが

年代測定で判明し、 現存する日本最古の神社建築 なのです!

源氏物語で八の宮がひっそりと暮らしていた宇治の場面は、この宇治神神社の辺りが

モデルともされ、昔ながらの雰囲気が残る境内。

実は、結婚式も挙げられる神社だそうですよ~!

境内で自由時間を取りつつ、本殿に参拝です。

本殿は雨風を避けるための覆屋(おおいや)の中にあり、1000年も残ることができたのも、

覆屋の活躍が大きいそう!

御祭神は、応神天皇・仁徳天皇・宇治稚郎子(うじのわきいらつこ)。

応神天皇の皇子である仁徳天皇と宇治稚郎子の二人は、兄弟で皇位を譲り合った

エピソードを持ちます。

宇治上神社から宇治神社を抜けて、 源氏物語・浮船の巻 をイメージした石像の前へ。

浮船の物語が、若村先生から語られています。

赤い 朝霧橋 を渡って、宇治川の中州・中の島へ。朝霧橋の上からは風光明美な

宇治の景色が一望できます。

山並みは源氏物語の時代から変わっていないのでしょうね~!

中の島に到着です。宇治川は平安時代の末期、源平の戦いの舞台ともなりました。

若村先生が戦いの場面を熱く語られています。私は一足先に平等院へ。

一行からずいぶんと離れても、若村先生の大きな声は島に響き渡っていました~!

参加者様にはさぞ迫力を持って聞こえていたに違いありません(笑)

平等院 ではまず 鳳凰堂 から拝観。先にチケットを押さえていたので、

すぐに入ることができました。

浄土の世界へ行ってらっしゃいませ~!

現世に戻られた後は、 藤棚 の前へ。藤について若村先生が熱弁中!

長く枝垂れる藤は子孫繁栄に繋がり、平等院を建立した藤原氏にちなんで

植えられているそうです。藤棚には本当に藤がありませんが、これはこれで

滅多に見られない光景ですね!

でも、ほんの少しだけ咲いています。藤棚に残る貴重な藤です。

源頼政が自害した 扇の芝 の前へ。源頼政は、平氏が全盛を極める時代の中、

源氏で唯一、三位の高い位に任ぜられたため、源三位(げんさんみ)とも呼ばれました。

しかし晩年に平家打倒の兵を挙げ、この芝の上で最期の時を迎えます。

「埋もれ木の・・・」と時世の句を交えながら、若村先生から臨場感を持って語られています!

続いて鳳凰堂の正面へ。藤棚に花がない代わりに、池の前にはたいへん立派な

藤の鉢植えが置かれていました。

今年は例年とは違った角度から、藤と鳳凰堂の写真も撮ることができますよ。

池を背にそよぐ藤の花もとっても綺麗です。

若村先生から、末法の世や、九つの往生の段階(九品往生)に基づいて

仏様が結ぶ手の形(印相)について、軽やかなご説明が!

身振り手振りを交えながら、仏教の教えをとても分かりやすく語っていただき、

周りの一般の参拝者も聞き入っておられました!

鳳翔館(宝物館)の拝観を経て解散とさせていただきましたが、時間の許される

皆様とは塔頭などをたどりながら平等院を後にしました。

こちらは 源三位(げんさんみ)頼政のお墓 です。

最後は、宇治橋のたもとに立つ、 紫式部の像 の前へ。

式部も宇治の風光明美な景色を見ながら、源氏物語の宇治十帖を書いたことでしょう。

この日は、ツツジを眺め、藤にも出逢い、極楽浄土を垣間見て、源氏物語の情緒豊かな

世界にも触れることができた散策でした。

初夏を感じる陽気の中、ゴールデンウィークの一日を宇治で満喫することができたのでは

ないでしょうか。

参加者の皆様、お越し頂きありがとうございました!

ご案内 / らくたび代表・若村 亮

受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥

2012年02月12日

2012年2月12日 普茶料理と萬福寺

2012年2月12日(日)の京都さんぽは、黄檗宗大本山・萬福寺参拝と

普茶料理をいただく企画です。

ご案内は、らくたび代表 若村 亮

集合はJR黄檗駅。参加者は38名様。

12時に皆さまおそろいいただき、(ご協力ありがとうございます

)まずは・・・腹ごしらえに!

)まずは・・・腹ごしらえに!【 普茶料理 白雲菴 (ふちゃりょうり はくうんあん) 】

普茶料理は萬福寺を創建した隠元(いんげん)禅師によって中国から

伝えられた精進料理。「普」とは「あまねく」の意味があり、招いた人(主人)と

招かれた人(客人)、分け隔てなく、一緒に楽しく食卓を囲むお料理です。

「精進料理」ですから、動物性の食材は使わずヘルシーに調理されており、

また、一般的な中華料理と同じく、大皿に色鮮やかに盛り付けられたお料理を

取り分けていただきます。

では、さっそくいただきましょう!

「きれいやね~」

「これ、何の野菜かわかる?」

「これ、食べた??」

始めてテーブルを囲んだ方とも、自然に会話が弾みます。これぞ、普茶料理!

わいわい、賑やかなひと時となりました。

食事後は、若村による≪ 禅宗ミニ講座 ≫を開講。

臨済宗、曹洞宗、黄檗宗、の日本三禅宗の歴史や特徴などを学びました。

お腹いっぱい、しっかり勉強(?)した後は・・・いよいよ、萬福寺へ。

【 萬福寺 】

江戸初期、中国からやって来られた禅僧・隠元禅師が徳川将軍家から

土地を与えられ創建された黄檗宗・大本山の萬福寺。

仏像、建築、習慣・・・すべてを中国の様式にあわせて造られたため、

日本の寺院とは異なる中国風の雰囲気に満ちています。

若村 : 「萬福寺に初めて来たという方??」

参加者さま : 「はーい」

大勢の方が初めてのご参拝のようです。

山門には隠元禅師の書かれた「黄檗山」「萬福寺」の額が掲げられています。

では、ご本尊にお参りを・・・

萬福寺の本尊は弥勒菩薩。ただ、姿がちょっと変わっていて、布袋さんの

姿をしておられます。中国では「布袋さんは弥勒菩薩の化身」と考えられて

いるそう。笑顔がとってもステキですね。

萬福寺には「仏像ファン」の間では超人気の仏さまもいらっしゃります。

それが、こちら「韋駄天 (いだてん)」

ハンサムですね~。しかも足が速いらしく、釈迦さまの遺骨が盗まれた時、

自慢の足で追いかけたとか。それが「韋駄天走り」の語源になってます。

へぇぇぇ~。それにしても、男前さん

こちらの大きな魚は、食事や儀式の時間を知らせるためのもの。

木魚の原型となりました。大きい!

「いつも見ている京都のお寺と全然違うね~」

中国風情溢れる萬福寺をたっ~ぷりご覧いただきました。

次に向かったのは・・・【 宝蔵院 】

こちらでご覧いただくのは、我が国の活字文化の原点となる明朝体の

版木「鉄眼版一切経」

かつて経典は手書きで書き写されていましたが、時代の流れのなかで、

次第に誤字脱字が発生し、経典の正しい意味が伝わらなくなったため

鉄眼禅師が版木にされたもの。これにより、正しい教えを伝えることができる

ようになりました。すごい功績ですよね~。

版木の数は・・・なんと6万枚!!建物いっぱいに並んでいます。

これらの版木は国の重要文化財に指定されていますが、今でも使用されて

いる現役の文化財。職人さんの作業風景も見学させていただきました。

彫刻された版木の美しさ、数、そして職人さんの作業風景・・・

初めてご覧になる方が多く、「いいもの見せてもらったわぁ~」と大変

楽しんでいただけたよう。

その後、JR・京阪の黄檗駅まで戻り、この日の京都さんぽは終了と

なりました。

「普茶料理を前から食べてみたかったからよかった」

「宇治は平等院、三室戸寺は行ったことがあったけど、萬福寺は初めて

行けたのでよかった!」

「版木が素晴らしかった」・・・など、それぞれにお楽しみいただけた様子。

よかったです。

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

また、京都さんぽでお会いできる日を楽しみにしています!

ご案内/らくたび 若村

受付・添乗・文・写真/らくたび 森

2009年07月19日

宇治の名刹・三室戸寺と萬福寺に蓮を訪ねて

今回は宇治にある三室戸寺と萬福寺を訪れました。

目的は両寺にある 蓮 を観賞するためです。

朝9時、京阪電車三室戸駅に集合した一行は一路三室戸寺へ向かいます。

朝とはいえすでにかなりの暑さに。もう既に汗が噴き出しています(泣)

目的は両寺にある 蓮 を観賞するためです。

朝9時、京阪電車三室戸駅に集合した一行は一路三室戸寺へ向かいます。

朝とはいえすでにかなりの暑さに。もう既に汗が噴き出しています(泣)

三室戸寺 は創建が約1200年前の宝亀元(770)年とされている修験宗の本山です。

西国三十三所観音霊場の第十番札所でもあります。

御本尊秘仏ですが今年の10月1日から11月30日まで御開帳されます。

御本尊である二臂千手観音の御姿を見に私は必ず行きます!!

その他にも境内には三重塔や親鸞聖人の父である日野有範の

お墓だと伝わる阿弥陀堂があります。

6月には1万株と言われる紫陽花が非常に有名ですが、訪れたこの日は

本堂前に250株の色とりどりの蓮が咲いていました。

朝早くから多くのカメラマンが訪れていました。

西国三十三所観音霊場の第十番札所でもあります。

御本尊秘仏ですが今年の10月1日から11月30日まで御開帳されます。

御本尊である二臂千手観音の御姿を見に私は必ず行きます!!

その他にも境内には三重塔や親鸞聖人の父である日野有範の

お墓だと伝わる阿弥陀堂があります。

6月には1万株と言われる紫陽花が非常に有名ですが、訪れたこの日は

本堂前に250株の色とりどりの蓮が咲いていました。

朝早くから多くのカメラマンが訪れていました。

三室戸寺を後にした一行は再び京阪電車に乗りひとつ隣の黄檗駅へ。

次なる目的地は黄檗宗の総本山萬福寺 。

しかし、萬福寺へ向かう前に 宝蔵院 へ寄り道です。

この宝蔵院には一切経版木と言われる一切経全6956巻の版木が収蔵されています。

版木の数は何と6万枚!!重要文化財であるこの版木は今もバリバリの現役。

注文があれば専門の刷り職人が版木から経典を作っていきます。

訪れたこの日も職人の方が刷っておられ、間近で見学する事ができ

非常に感動しました。作業中のため声をかけるのが怖いくらいです。

実はこの版木、現代にも深く関わっています。まず、彫られている書体。

版木の書体は全て明朝体。これは現在新聞等に使用されている

明朝体のルーツだとされています。

次に1枚の版木の文字数。20文字×10行が2つで400文字。

これで1枚に経典になっており、これは現代の原稿用紙の原型とされています。

そんな版木を作ったのが黄檗宗の開祖である隠元隆琦に師事した

鉄眼禅師という方です。寛永10(1670)年作りはじめ、延宝6(1678)年に完成。

実に17年に及ぶ大事業だったそうです。

次なる目的地は黄檗宗の総本山萬福寺 。

しかし、萬福寺へ向かう前に 宝蔵院 へ寄り道です。

この宝蔵院には一切経版木と言われる一切経全6956巻の版木が収蔵されています。

版木の数は何と6万枚!!重要文化財であるこの版木は今もバリバリの現役。

注文があれば専門の刷り職人が版木から経典を作っていきます。

訪れたこの日も職人の方が刷っておられ、間近で見学する事ができ

非常に感動しました。作業中のため声をかけるのが怖いくらいです。

実はこの版木、現代にも深く関わっています。まず、彫られている書体。

版木の書体は全て明朝体。これは現在新聞等に使用されている

明朝体のルーツだとされています。

次に1枚の版木の文字数。20文字×10行が2つで400文字。

これで1枚に経典になっており、これは現代の原稿用紙の原型とされています。

そんな版木を作ったのが黄檗宗の開祖である隠元隆琦に師事した

鉄眼禅師という方です。寛永10(1670)年作りはじめ、延宝6(1678)年に完成。

実に17年に及ぶ大事業だったそうです。

そして、いよいよ 萬福寺 へ。創建したのは隠元隆琦。

この隠元隆琦は中国出身の方で当時の中国でも高名な僧。

歴代住持も初代から13代までを中国僧が務めました。

その為、萬福寺は中国の形式を伝える異国情緒あふれる

伽藍構成となっています。

参道や放生池には見事な蓮が咲いていました。三門をくぐり

初めにみえてくる天王殿には布袋さんがその大きなお腹を見せて

座ってらっしゃいます。さらに進み大雄宝殿には御本尊である

釈迦如来が安置されています。

右に進むと魚の形をした開版(かいぱん)が見えてきます、

これは木魚の原型となっているもので今も使われています。

萬福寺は一般人の座禅などの修行体験を受け付けており、

競輪選手がレース中に違反行為を重ねたりするとペナルティとしても

使われるそうです。5日程度過酷な修行をして自転車の練習も

出来ないことから選手からはお寺ゆきとして恐れられている?! そうです。

その他にも本山をはじめ周囲の塔頭では中国風精進料理である

普茶料理 を味わう事ができます。

この隠元隆琦は中国出身の方で当時の中国でも高名な僧。

歴代住持も初代から13代までを中国僧が務めました。

その為、萬福寺は中国の形式を伝える異国情緒あふれる

伽藍構成となっています。

参道や放生池には見事な蓮が咲いていました。三門をくぐり

初めにみえてくる天王殿には布袋さんがその大きなお腹を見せて

座ってらっしゃいます。さらに進み大雄宝殿には御本尊である

釈迦如来が安置されています。

右に進むと魚の形をした開版(かいぱん)が見えてきます、

これは木魚の原型となっているもので今も使われています。

萬福寺は一般人の座禅などの修行体験を受け付けており、

競輪選手がレース中に違反行為を重ねたりするとペナルティとしても

使われるそうです。5日程度過酷な修行をして自転車の練習も

出来ないことから選手からはお寺ゆきとして恐れられている?! そうです。

その他にも本山をはじめ周囲の塔頭では中国風精進料理である

普茶料理 を味わう事ができます。

今回の京都さんぽは萬福寺で解散となりました。

その後、希望者は白雲庵で普茶料理をいただいたそうです。

私は普茶料理へは行かずそのまま萬福寺を後にしました。

暑い中参加者の皆様、スタッフの皆様お疲れ様でした。

その後、希望者は白雲庵で普茶料理をいただいたそうです。

私は普茶料理へは行かずそのまま萬福寺を後にしました。

暑い中参加者の皆様、スタッフの皆様お疲れ様でした。

文/らくたび会員 森明子様 写真/らくたび会員 鴨田一美様

2009年05月16日

宇治の茶園で新茶の茶摘体験

茶は養生の仙薬なり。延命の妙術なり

(お茶は体を健康にする働きがあります。たくさん飲んで長生きしましょう)

鎌倉時代に 栄西 によって書かれたわが国初のお茶に関する本 『喫茶養生記』 には

お茶についてこのように書かれています。

今から約800年前、明恵上人は栂尾で栄西から譲り受けた茶種の栽培に

成功しました。そしてその後、宇治でもお茶の栽培を始め

宇治茶の長~い長~い歴史が始まりました。

この日の京都さんぽは、そんな日本を代表する茶処宇治で新茶摘みの体験です。

集合は近鉄小倉駅。ここから歩いて10分程でこの日お世話になる

吉田銘茶園 さんに到着しました。あれっ!?

(お茶は体を健康にする働きがあります。たくさん飲んで長生きしましょう)

鎌倉時代に 栄西 によって書かれたわが国初のお茶に関する本 『喫茶養生記』 には

お茶についてこのように書かれています。

今から約800年前、明恵上人は栂尾で栄西から譲り受けた茶種の栽培に

成功しました。そしてその後、宇治でもお茶の栽培を始め

宇治茶の長~い長~い歴史が始まりました。

この日の京都さんぽは、そんな日本を代表する茶処宇治で新茶摘みの体験です。

集合は近鉄小倉駅。ここから歩いて10分程でこの日お世話になる

吉田銘茶園 さんに到着しました。あれっ!?

“茶畑”と聞いていたので斜面に広がる一面の緑を想像していたのですが、

なんだか普通の畑のようです。

それに一面の緑じゃなく、茶畑には覆いがしてあるし……。

ちょっと疑問を抱いていたのですが、この謎は吉田銘茶園のご主人

吉田さんの説明を聞いてすぐに解決しました。

なんだか普通の畑のようです。

それに一面の緑じゃなく、茶畑には覆いがしてあるし……。

ちょっと疑問を抱いていたのですが、この謎は吉田銘茶園のご主人

吉田さんの説明を聞いてすぐに解決しました。

説明によると……お茶の栽培には大きく分けて2つあるそうです。

1つはお茶に覆いを被せて栽培する「覆下園(おおいしたえん)」、

もう1つは覆いをしないで育てる「露天園」。

私が「♪夏も近づく八十八夜~♪」の歌でイメージしていた

“斜面に広がる緑の茶畑”は「露天園」の方であり、

ここ吉田銘茶園さんは「覆下園」の方だったのです。

覆下園では4月に新芽が出ると葦簀(よしず:ヨシの木の茎を編んだ

すだれのようなもの)、ワラ、化学繊維などで覆いをして

日光を遮ることにより、渋みが少なく、まろやかなお茶ができるそうです。

そう、ここで栽培されていたのは最高級の玉露用のお茶の葉!!

1つはお茶に覆いを被せて栽培する「覆下園(おおいしたえん)」、

もう1つは覆いをしないで育てる「露天園」。

私が「♪夏も近づく八十八夜~♪」の歌でイメージしていた

“斜面に広がる緑の茶畑”は「露天園」の方であり、

ここ吉田銘茶園さんは「覆下園」の方だったのです。

覆下園では4月に新芽が出ると葦簀(よしず:ヨシの木の茎を編んだ

すだれのようなもの)、ワラ、化学繊維などで覆いをして

日光を遮ることにより、渋みが少なく、まろやかなお茶ができるそうです。

そう、ここで栽培されていたのは最高級の玉露用のお茶の葉!!

期待が膨らむ中、吉田さんのご指導のもとさっそくお茶摘みの始まりです。

お茶摘みのポイントはただ1つ、「新芽を摘むこと」。

去年の葉が硬くて濃い緑色なのに対して、新芽は柔らかく

鮮やかな色をしています。その葉だけを選んで摘み取っていくのです。

初めはどの葉が去年でどの葉が新芽なのかがわからず、

「吉田さ~ん、これは新芽ですか?」とお伺いしていたのですが、

次第にコツもつかめてきました。

お茶摘みをしながらおしゃべりをする余裕も出て(?)

吉田さんご夫妻から宇治茶の歴史、栽培方法、お茶の選び方、

淹れ方、保存方法などを教えていただきました。

お茶摘みのポイントはただ1つ、「新芽を摘むこと」。

去年の葉が硬くて濃い緑色なのに対して、新芽は柔らかく

鮮やかな色をしています。その葉だけを選んで摘み取っていくのです。

初めはどの葉が去年でどの葉が新芽なのかがわからず、

「吉田さ~ん、これは新芽ですか?」とお伺いしていたのですが、

次第にコツもつかめてきました。

お茶摘みをしながらおしゃべりをする余裕も出て(?)

吉田さんご夫妻から宇治茶の歴史、栽培方法、お茶の選び方、

淹れ方、保存方法などを教えていただきました。

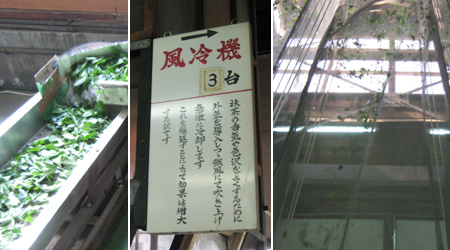

お茶摘みを満喫した後は製茶工場の見学です。

製茶の工程は“蒸す”、そして“揉んで乾かす”を3段階。

それぞれの工程後に茶葉の試食をさせていただき、

“葉っぱがお茶に変わっていく”その感動的な過程を目と味で確認しました。

それにしても本当に不思議……最初は葉っぱの味しかしなかったのが、

味付けも何もしていないのに最後にはまろやかな

香り高いお茶になっているのですから。

製茶の工程は“蒸す”、そして“揉んで乾かす”を3段階。

それぞれの工程後に茶葉の試食をさせていただき、

“葉っぱがお茶に変わっていく”その感動的な過程を目と味で確認しました。

それにしても本当に不思議……最初は葉っぱの味しかしなかったのが、

味付けも何もしていないのに最後にはまろやかな

香り高いお茶になっているのですから。

この後吉田さんの作られたおいしいお茶をいただきながら、

家庭での製茶方法を教えていただきました。

そうです、この日の京都さんぽはお土産付き!

自分達で摘んだお茶の葉をいただいて帰れるのです。

しかも、いただいた葉は最高級の玉露用ですから

成功すれば5000円以上とのこと。これは頑張らねばなりません。

吉田さんはこの後のさんぽにも同行くださり、山政小山園さんでは

抹茶のもととなる碾茶(てんちゃ:碾茶を挽くと抹茶になります)

の製造工程も説明していただきました。

お忙しい時期にも関わらず本当にありがとうございました。

こうしてこの日の京都さんぽはお茶、お茶、お茶、と

お茶づくしの楽しい散策となりました。

しかし、、、まだまだ楽しみは終わりません!

摘んできた茶葉でのお茶作りが待っています。

ここからは「らくたび京都さんぽ~番外編~」と称して、

参加者の松山さんのお茶作りの様子をご紹介しましょう。

★★★ 写真・文: 松山哲也さま&奥さま ★★★

家庭での製茶方法を教えていただきました。

そうです、この日の京都さんぽはお土産付き!

自分達で摘んだお茶の葉をいただいて帰れるのです。

しかも、いただいた葉は最高級の玉露用ですから

成功すれば5000円以上とのこと。これは頑張らねばなりません。

吉田さんはこの後のさんぽにも同行くださり、山政小山園さんでは

抹茶のもととなる碾茶(てんちゃ:碾茶を挽くと抹茶になります)

の製造工程も説明していただきました。

お忙しい時期にも関わらず本当にありがとうございました。

こうしてこの日の京都さんぽはお茶、お茶、お茶、と

お茶づくしの楽しい散策となりました。

しかし、、、まだまだ楽しみは終わりません!

摘んできた茶葉でのお茶作りが待っています。

ここからは「らくたび京都さんぽ~番外編~」と称して、

参加者の松山さんのお茶作りの様子をご紹介しましょう。

★★★ 写真・文: 松山哲也さま&奥さま ★★★

①茶葉とホットプレート以外に準備するもの。

軍手・サランラップ、お箸、キッチンペーパーです。

②サランラップで包み電子レンジで加熱するとこうなります。

③葉が重ならない様にしながらホットプレートで加熱します。

工場では空中に飛ばしてヒラヒラと舞わせて、重なりを防いでいましたね。

④お箸でまぜながら、ホットプレートで加熱します。

⑤キッチンペーパーを敷いて、最後の加熱をして、葉がチクッと刺す様になったら

完成です。とってもいい香りがします。

⑥左がプロが製茶した葉(10グラム) 右が私が作った製茶した

葉(5グラム)やっぱり密度が違いますね。

⑦合計30グラムを製茶する事ができました。マイ茶の完成です。

⑧少々薄味ですが、その未完成ぶりがなんともいとおしく、

おいしく飲むことができました。

私も初めてのお茶作りでしたが、まろやかな風味のおいしいお茶ができました。

子供の頃はジュースよりもお茶が好き。

大人になってからはコーヒーは飲めないけれど、日本茶、紅茶、中国茶、

と「お茶」ならなんでも(もちろん抹茶のお菓子も)大好きな私なのですが、

今までお茶ができる過程というものを考えたこともありませんでした。

私を毎日ほっこりさせてくれていたお茶はこんなにたくさんの苦労と

工夫の積み重ねでできていたのですね。

お茶の栽培、加工方法を教えていただき、それを私自身も

体験できたことでますますお茶が好きになりました。

これからも健康パワー溢れるお茶を飲みながら、人と語らえる時間や

自分自身が安らげる時間を大切にしていきたいなぁ……

と感じた京都さんぽとなりました。

軍手・サランラップ、お箸、キッチンペーパーです。

②サランラップで包み電子レンジで加熱するとこうなります。

③葉が重ならない様にしながらホットプレートで加熱します。

工場では空中に飛ばしてヒラヒラと舞わせて、重なりを防いでいましたね。

④お箸でまぜながら、ホットプレートで加熱します。

⑤キッチンペーパーを敷いて、最後の加熱をして、葉がチクッと刺す様になったら

完成です。とってもいい香りがします。

⑥左がプロが製茶した葉(10グラム) 右が私が作った製茶した

葉(5グラム)やっぱり密度が違いますね。

⑦合計30グラムを製茶する事ができました。マイ茶の完成です。

⑧少々薄味ですが、その未完成ぶりがなんともいとおしく、

おいしく飲むことができました。

私も初めてのお茶作りでしたが、まろやかな風味のおいしいお茶ができました。

子供の頃はジュースよりもお茶が好き。

大人になってからはコーヒーは飲めないけれど、日本茶、紅茶、中国茶、

と「お茶」ならなんでも(もちろん抹茶のお菓子も)大好きな私なのですが、

今までお茶ができる過程というものを考えたこともありませんでした。

私を毎日ほっこりさせてくれていたお茶はこんなにたくさんの苦労と

工夫の積み重ねでできていたのですね。

お茶の栽培、加工方法を教えていただき、それを私自身も

体験できたことでますますお茶が好きになりました。

これからも健康パワー溢れるお茶を飲みながら、人と語らえる時間や

自分自身が安らげる時間を大切にしていきたいなぁ……

と感じた京都さんぽとなりました。

文/らくたび会員 森明子様 写真/らくたび会員 岩崎守男様・松山哲也様

2008年05月17日

宇治の茶園で新茶の茶摘体験

今日は滅多に体験出来ない「お茶摘体験」です!

近鉄小倉駅で集合し、そこから徒歩10分ほど歩くと、

茶畑が見えてきました。そして、 吉田銘茶園 さんに到着。

笑顔が素敵な吉田さんご夫婦がお出迎えくださいました。

まずは、本日の行程説明を受け、資料一式をいただきました。

資料には、「玉露.碾茶の葉ができるまで」「家庭での製茶法」「お茶の分類表」

そして、新茶のサンプルと、お抹茶落雁などが入っています。

近鉄小倉駅で集合し、そこから徒歩10分ほど歩くと、

茶畑が見えてきました。そして、 吉田銘茶園 さんに到着。

笑顔が素敵な吉田さんご夫婦がお出迎えくださいました。

まずは、本日の行程説明を受け、資料一式をいただきました。

資料には、「玉露.碾茶の葉ができるまで」「家庭での製茶法」「お茶の分類表」

そして、新茶のサンプルと、お抹茶落雁などが入っています。

その後、歩いて3分程のところにあるお茶畑へ。

よく見かけるお茶の木がモコモコと並んでいるかと思いきや……

なにやらお茶の木の上には、覆いが掛かっています。

「茶木が一定の高さまで延びると日光を遮って、わざと日が陰った状態に

するそうです。そうすることによって、茶葉が自分の力で光合成し、

葉緑素を蓄えます。そのためうまみのある上質の茶葉になるそうです。

そういえば、お茶畑にはこのような覆いがかぶせてある所もありますよね。

覆いの中に入ると、日が陰ってはいますが、風もない。

今日はかなり暑いから、自然に汗がたらりと……。

よく見かけるお茶の木がモコモコと並んでいるかと思いきや……

なにやらお茶の木の上には、覆いが掛かっています。

「茶木が一定の高さまで延びると日光を遮って、わざと日が陰った状態に

するそうです。そうすることによって、茶葉が自分の力で光合成し、

葉緑素を蓄えます。そのためうまみのある上質の茶葉になるそうです。

そういえば、お茶畑にはこのような覆いがかぶせてある所もありますよね。

覆いの中に入ると、日が陰ってはいますが、風もない。

今日はかなり暑いから、自然に汗がたらりと……。

そんな中いよいよお茶摘みが始まります。吉田さんの説明をうけ、

青くピカピカ光る柔らかい新芽を、ポキポキと折って摘みます。

上の方からばかり摘むと、下の方を摘み忘れるから、

できるだけ下にある新芽を摘むようにと、なるほどねぇ。

確かに下から上に向かって摘むと、すっきりきれいに摘み取れます。

黙々と下へ、上へと、夢中でお茶を摘みました(笑)

何分くらい摘んでいたのか?

後半山村先生からカウントダウンの声が何度もかかります。

「みなさ~ん、あと5分くらい大丈夫ですか~?」

「では、あと3分で終わりましょう~。」

心地よい汗をかき、とても楽しくお茶摘み体験ができました!

青くピカピカ光る柔らかい新芽を、ポキポキと折って摘みます。

上の方からばかり摘むと、下の方を摘み忘れるから、

できるだけ下にある新芽を摘むようにと、なるほどねぇ。

確かに下から上に向かって摘むと、すっきりきれいに摘み取れます。

黙々と下へ、上へと、夢中でお茶を摘みました(笑)

何分くらい摘んでいたのか?

後半山村先生からカウントダウンの声が何度もかかります。

「みなさ~ん、あと5分くらい大丈夫ですか~?」

「では、あと3分で終わりましょう~。」

心地よい汗をかき、とても楽しくお茶摘み体験ができました!

それぞれビニール袋いっぱいに、摘んだ茶葉を入れてお持ち帰り。

いただいた茶葉は、玉露クラスで店頭で購入すると100g 4,000円もするほど

上等だそうです! お家で美味しく製茶しないといけませんね。

いただいた茶葉は、玉露クラスで店頭で購入すると100g 4,000円もするほど

上等だそうです! お家で美味しく製茶しないといけませんね。

工場に戻り、次は製茶行程を見学させていただきます。

摘み取られた茶葉は、蒸し機にかけられます。

この時点で工場内は、お茶を蒸したなんとも青々しい香りでいっぱいです。

この青くさ~い香りがたまりません。

そして、数台の機械で「揉みながら乾燥」の行程に移ります。

数台の機械はそれぞれ揉み方が異なるようで、この行程が重要そうです。

もちろんこの間も工場内は、蒸し蒸し状態。

昔はこれをみんな手作業で揉み揉みしてはったんでしょうね。

見学を終えると、美味しい新茶のご接待です。

いただいた冷たい新茶はとても甘くてまろやかで、乾いた喉を

やわらかく潤わせてくれました。ほんとに美味しかったです。

摘み取られた茶葉は、蒸し機にかけられます。

この時点で工場内は、お茶を蒸したなんとも青々しい香りでいっぱいです。

この青くさ~い香りがたまりません。

そして、数台の機械で「揉みながら乾燥」の行程に移ります。

数台の機械はそれぞれ揉み方が異なるようで、この行程が重要そうです。

もちろんこの間も工場内は、蒸し蒸し状態。

昔はこれをみんな手作業で揉み揉みしてはったんでしょうね。

見学を終えると、美味しい新茶のご接待です。

いただいた冷たい新茶はとても甘くてまろやかで、乾いた喉を

やわらかく潤わせてくれました。ほんとに美味しかったです。

そして次は、別の場所にある工場へ。

こちらは、抹茶の元である「碾茶」を専門で作っておられる工場です。

摘んだ茶葉を蒸す行程は煎茶と同じようですが、

そのあとに天井まである高くて細いスペースに、風で茶葉を吹き上げて

乾燥させているように見えます。

そこである程度水分を飛ばして、次に横にある

レンガの釜のようなブースに入れて、茶葉の水分を徹底的に

パラパラに乾燥させているのでしょう。

説明してくださってますが、なんせ工場内は機械の音がすごくて、

聞こえません。

かなり私の見た目での説明なんですが、すみません……。

こうしてできた碾茶は、別の工場で抹茶として加工されます。

お茶というのも、結構「分業制」のようです。

今回見学させていただいた吉田銘茶園さんは、上質の玉露と煎茶を

生産されているそうです。

今が一年で最もお忙しい時期なのに、最後までニコニコととても親切・丁寧に

案内してくださいました。ありがとうございました!

お話によると日本のお茶の生産量としては、宇治茶は第5位とのこと。

ちょっと以外でした。その割になんだか「宇治茶」って特別って気がするのは

私だけでしょうか? これも京都の歴史がそうさせているのでしょうか。

さあ、帰って摘んだ新茶を製茶してみよう。

どんな出来あがり具合になるかが楽しみです♪

みなさま、暑い中おつかれさまでした~!

こちらは、抹茶の元である「碾茶」を専門で作っておられる工場です。

摘んだ茶葉を蒸す行程は煎茶と同じようですが、

そのあとに天井まである高くて細いスペースに、風で茶葉を吹き上げて

乾燥させているように見えます。

そこである程度水分を飛ばして、次に横にある

レンガの釜のようなブースに入れて、茶葉の水分を徹底的に

パラパラに乾燥させているのでしょう。

説明してくださってますが、なんせ工場内は機械の音がすごくて、

聞こえません。

かなり私の見た目での説明なんですが、すみません……。

こうしてできた碾茶は、別の工場で抹茶として加工されます。

お茶というのも、結構「分業制」のようです。

今回見学させていただいた吉田銘茶園さんは、上質の玉露と煎茶を

生産されているそうです。

今が一年で最もお忙しい時期なのに、最後までニコニコととても親切・丁寧に

案内してくださいました。ありがとうございました!

お話によると日本のお茶の生産量としては、宇治茶は第5位とのこと。

ちょっと以外でした。その割になんだか「宇治茶」って特別って気がするのは

私だけでしょうか? これも京都の歴史がそうさせているのでしょうか。

さあ、帰って摘んだ新茶を製茶してみよう。

どんな出来あがり具合になるかが楽しみです♪

みなさま、暑い中おつかれさまでした~!

文/らくたび会員 奥村成美様

2007年05月20日

宇治・吉田銘茶園 新茶の茶摘体験と工場見学

出発地は近鉄電車の小倉駅。22名が街中をぬって

吉田銘茶園さんへと向かいます。

山政小山園や丸久小山園といったお茶を扱う老舗を横目に歩いていくと、

いつしか左右には茶畑が広がってきました。

このあたりの茶摘は終わって、短く刈られていました。

吉田銘茶園さんへと向かいます。

山政小山園や丸久小山園といったお茶を扱う老舗を横目に歩いていくと、

いつしか左右には茶畑が広がってきました。

このあたりの茶摘は終わって、短く刈られていました。

吉田銘茶園さんに到着すると、

あたりはなんとも濃厚なお茶の香りに包まれていました。

3月のらくたび講座「茶香服体験」でお世話になった吉田勝治さんが

出迎えてくださり、5分ほど歩いたところにある広大な茶畑へ。

入口にはたくさんの自転車が横ならびに置いてあり、

茶摘のプロの方々が手際よく作業をしていました。

3人に1つくらいの割合で籠を持ち、いよいよ茶摘の始まりです。

まずは吉田さんより茶摘のコツを指南していただきます。

あたりはなんとも濃厚なお茶の香りに包まれていました。

3月のらくたび講座「茶香服体験」でお世話になった吉田勝治さんが

出迎えてくださり、5分ほど歩いたところにある広大な茶畑へ。

入口にはたくさんの自転車が横ならびに置いてあり、

茶摘のプロの方々が手際よく作業をしていました。

3人に1つくらいの割合で籠を持ち、いよいよ茶摘の始まりです。

まずは吉田さんより茶摘のコツを指南していただきます。

基本は下から摘んでいくこと、新芽は全てとって茎ごと籠へ。

よく見ると新芽はかなりうすい色で光沢があり、

みずみずしい色なので見分けはすぐつきました。

とはいっても開始してすぐはやはり試行錯誤、

慎重に見分けながら丁寧に摘んでいきます。

人差し指と親指で摘んでパキッと折り、籠に入れていく作業は

新鮮で、新芽がきれいになくなっていくのを見ると、

達成感がわいてきて楽しい気分になりました。

まあこれをずっとやり続けるのは大変なんでしょうけど。。

吉田さん曰く、「実は、そういう風にひとつひとつ摘んでは

籠に入れてたんでは、仕事にならんのですわ。」

何本も手のひらで摘んだ葉をスライドさせて持ち、一気に入れていかないと

茶摘の作業はいつまでたっても終わらないのです。

茶摘のお仕事って、1キロいくらの「出来高制」なのだそうです。

よく見ると新芽はかなりうすい色で光沢があり、

みずみずしい色なので見分けはすぐつきました。

とはいっても開始してすぐはやはり試行錯誤、

慎重に見分けながら丁寧に摘んでいきます。

人差し指と親指で摘んでパキッと折り、籠に入れていく作業は

新鮮で、新芽がきれいになくなっていくのを見ると、

達成感がわいてきて楽しい気分になりました。

まあこれをずっとやり続けるのは大変なんでしょうけど。。

吉田さん曰く、「実は、そういう風にひとつひとつ摘んでは

籠に入れてたんでは、仕事にならんのですわ。」

何本も手のひらで摘んだ葉をスライドさせて持ち、一気に入れていかないと

茶摘の作業はいつまでたっても終わらないのです。

茶摘のお仕事って、1キロいくらの「出来高制」なのだそうです。

それにしても吉田さんが感心されるほど参加の皆さん全員が熱心に

丁寧に摘んでおられます。30分がたち「そろそろいきましょかー」

と問いかけても返事がないくらいでした。

各自摘んだ茶葉は、袋いっぱいに入れて持ち帰らせてもらえることに。

さらに、茶葉を家庭の電子レンジを使って

揉んで飲めるお茶にするレシピもいただきました。

丁寧に摘んでおられます。30分がたち「そろそろいきましょかー」

と問いかけても返事がないくらいでした。

各自摘んだ茶葉は、袋いっぱいに入れて持ち帰らせてもらえることに。

さらに、茶葉を家庭の電子レンジを使って

揉んで飲めるお茶にするレシピもいただきました。

続いて工場を見学させてもらいます。

ここではお兄さんの吉田利一さんに案内していただきました。

お茶に覆いをするのは、日光を遮ることで、

茶葉が通常よりがんばって光合成をしなくてはいけなくなるため、

葉緑素をたくさんつくり、それがうまみに繋がるとのことです。

ここではお兄さんの吉田利一さんに案内していただきました。

お茶に覆いをするのは、日光を遮ることで、

茶葉が通常よりがんばって光合成をしなくてはいけなくなるため、

葉緑素をたくさんつくり、それがうまみに繋がるとのことです。

工場では機械を使って茶葉の水分を50%、70%と

徐々に飛ばしていきます。

お茶に含まれるビタミンCは熱に強いため、この加工を通じて

他の物質が消えて、さらにビタミンC濃度が上るそうです。

その後、乾燥させた状態の「荒茶」をいただきました。

言われるまま口に含んで噛んでみると、何ともいえないうまみがでて

ホントに美味しかったです。

そのまま食べても美味しいなんて、改めていいお茶なんだ!と実感。

煎茶のできる行程を見せてもらった後は、

時間をかけて水出ししたお茶をいただきました。

すっと口にいれると舌にじわーっと広がる甘さに感動。

眠れなくなるのであまり夜寝る前には飲まないほうがいいそうです。

徐々に飛ばしていきます。

お茶に含まれるビタミンCは熱に強いため、この加工を通じて

他の物質が消えて、さらにビタミンC濃度が上るそうです。

その後、乾燥させた状態の「荒茶」をいただきました。

言われるまま口に含んで噛んでみると、何ともいえないうまみがでて

ホントに美味しかったです。

そのまま食べても美味しいなんて、改めていいお茶なんだ!と実感。

煎茶のできる行程を見せてもらった後は、

時間をかけて水出ししたお茶をいただきました。

すっと口にいれると舌にじわーっと広がる甘さに感動。

眠れなくなるのであまり夜寝る前には飲まないほうがいいそうです。

今日摘んだ茶葉の他にも、出来上がった新茶1袋まで

お土産にいただきました。

最後に吉田さんのご紹介で、抹茶を製造している山政小山園さんの工場も

見せていただき、今回は終了となりました。

1年で一番忙しい中、貴重な機会を私たちにくださった吉田銘茶園さん、

本当にありがとうございました。

そしてご参加くださいました会員のみなさん、

ありがとうございました。 お疲れ様でした!

お土産にいただきました。

最後に吉田さんのご紹介で、抹茶を製造している山政小山園さんの工場も

見せていただき、今回は終了となりました。

1年で一番忙しい中、貴重な機会を私たちにくださった吉田銘茶園さん、

本当にありがとうございました。

そしてご参加くださいました会員のみなさん、

ありがとうございました。 お疲れ様でした!

文/山村純也 写真/らくたび会員 鴨田一美様