2013年02月04日

1月26日(土) 「雪の庭」の妙満寺・円通寺と秘密のカフェへ

「雪の庭」で知られる妙満寺を訪ね、比叡山の借景が美しい円通寺、

そして冷えた体を暖める、ひみつのカフェへにも訪れてきました。

出発は、地下鉄の国際会館駅。

1月26日は一年で最も寒い「大寒」の時期で、

洛北ほど雪の降りやすい期間に当たります。

雪景色の可能性もありましたが、残念ながら雪は積もりませんでした。

ただ、空気は澄んで雄大な比叡山が美しく望め、借景庭園への期待が高まります。

最初は妙満寺へ。

春のツツジでも知られるお寺です。

妙満寺には、その名も「雪の庭」があります。

俳諧の祖・松永貞徳が作庭した、雪月花三名園の一つで、

清水寺の成就院にも「月の庭」が残されています。

お客人を迎えるため、室内から座って眺めると

最も美しいように作られているそうです。

ここで若村先生から、とっておきの楽しみ方が!

こうして障子を閉めると、暖かい室内からは雪見窓で、

外の景色を堪能できる仕掛けだそうです。

「雪の庭」に雪が積もれば、期待を裏切らない美しさが現れます。

個人的に、1月18日に雪の庭を訪れる機会がありました。

雪が静寂を作り出し、何度も来ている妙満寺でも初めて味わう雰囲気。

確率的には、雪予報の日で、雪が残りやすい午前中がお勧めです。

安珍清姫の鐘などを見て、妙満寺の境内も散策。

本堂前から振り返ると、雄大な比叡山の眺めも堪能できました。

妙満寺を後にして、借景の見事な円通寺へ。

「都の富士」とも呼ばれ、後水尾天皇が探し当てた、

比叡山が最も美しく見える場所です。

木漏れ日差すお庭は、苔も見事でした。

じっくりと美しいお庭を堪能したあとは、

いよいよ秘密のカフェへ♪

円通寺から西の坂を登って行くと、カフェ「リブラ」さんがあります。

少し高台にある分、

窓からの比叡山の眺めは絶景そのもの!

冷えた体も暖まり、ほっこりとした時間を過ごせました。

今回は期待された雪は降りませんでしたが、

その代わりに、比叡山の美しい眺めを各地で楽しむことが出来ました。

洛北は比叡山に近く、雄大な光景で迎えてくれますね。

寒い一日でしたが、

多くの方に参加頂きましてありがとうございました。

ご案内 / らくたび代表・若村 亮

受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥

2012年10月22日

10月14日 「妙」・「法」に接近 知られざる松ヶ崎エリアへ

五山の送り火で知られる「妙」・「法」に接近!

特に「法」は火床まで登って絶景を堪能しました。

松ヶ崎は日蓮宗の信仰が強いエリア。

地域に根差したゆかりの社寺を巡りました。

出発は地下鉄の松ヶ崎駅。地上へ上がるとすぐに山並みが迫り、

伝統的な民家が見えてきます。

まずは「妙」へと近づいて行きますが、

途中に末刀(まと)岩上神社があります。

なんと本殿がなく、ご神体が「岩」という古くからの信仰形態を残す神社です。

神社の隣には桜井水が今も湧いています。

清少納言の枕草子で「井は、少将井 桜井 云々」とある桜井は、

この水のことだとする説もありますが、

地元では付近の墓参りの備え水としても使われているそうです。

松ヶ崎には興味深いものが色々とありますね!

さて、「妙」へと続く道の麓へとやって来ました。

が!「送り火点火奉仕者以外の入山を禁じる」の文字が。

もちろん山村先生はそのことを知っていて、

「妙」に近づける別の道へと進んでいきます。

と、そこに突然、鹿が登場!私たちを見下ろすと、

道案内をするかのように消えて行きました。

鹿が案内してくれた(?)道を進んでいきます。

「妙」の文字をすぐ近くで望める場所までやってきました。

眺めがよく、京都市街地も一望できました!

思いがけない道で「妙」へと接近した後は、狐坂へと進みます。

昔、岩倉から嫁いできた働き者の娘がいました。

病気の母を見舞うため、畑仕事を終えた夜に暗いこの坂を歩いていくと、

狐が夜道を照らしてくれたとのいい伝えが残されています。

続いて、新宮神社へ。

かつてあった日蓮宗の寺・妙泉寺の鎮守社として創建されたそう。

独特なお顔の狛犬もいましたよ。

松ヶ崎には水路もあって、柿を売っているところもありました。

七面大明神を経て、涌泉寺へとやってきました。

題目踊りで知られるお寺で、

日蓮宗の本涌寺と妙泉寺とが合わさって涌泉寺となりました。

涌泉寺からさらに東へと進んでいきます。

いよいよ「法」が見えてきました!

こちらは都七福神でも知られる松ヶ崎大黒天。

このお寺の境内から「法」へと登ることが出来ます。

登っていくと火床も現れます。

なんと消し炭もたくさん残されていましたよ。

「法」は大文字山よりも手軽に登れますが、なかなか勾配が急です。

それでも多くの方が、一番上まで登って行きました。見事な絶景が広がります。

皆さんで記念撮影です!

今度は下りが大変!ゆっくり進んで、無事に下りることが出来ました。

大黒天のお隣には牛の神様を祀る白雲稲荷神社が。

東松ヶ崎では、井戸掘りと牛の飼育が禁じられていたために

牛が神として祀られているそう。

農家では馬が飼われて、農耕に従事していました。

修学院方面に向けて、比叡山が望める長閑な道を歩いて行きます。

今回は、叡山電車の修学院駅で終点です。

「妙」「法」を巡りながら、松ヶ崎を端から端まで歩きました。

松ヶ崎には、知られざる神社や日蓮宗のお寺がたくさんあり、

先生からは興味深いお話をたくさん伺うことが出来ました。

しかも「妙」「法」からの眺めは素晴らしく、

送り火を守り伝えている松ヶ崎の皆様に感謝しつつ、

絶景を堪能させていただきました。

今回もたくさんの方にご参加頂きまして、ありがとうございました。

ご案内 / らくたび代表・山村 純也

受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥

2012年01月16日

2012年1月15日(日)着物で神社へ新年参拝

2012年1月15日(日)の京都さんぽは・・・

「着物で神社へ新年参拝

御粥祭でいただく除災招福長寿祈願」 です。

ご案内は らくたび代表 若村 亮

着物姿でご案内です~♪

京阪・出町柳駅をスタートし、まずは 【 下鴨神社 】 へ

大きな境内図の前で、神社の歴史をご紹介。

平安京以前の原生林の植生を伝える自然林「糺の森(ただすのもり)」の

参道を進むと朱色の鳥居が見えてきました。

「早くお参りに行きたい!」と気持ちは高まりますが、まずは身を清めましょう。

次に「鳥居の正しいくぐり方」のご紹介です。

「鳥居のまん中は神さまの通り道」となりますので、まん中を避けて・・・

「柱に近い端っこを通る」のが正しいくぐり方です。

下鴨神社の御祭神は、

賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと) と 玉依媛命(たまよりひめのみこと)

古来、京都の守護神として、国家国民の安穏と平和を祈願するとともに、

厄除け、交通安全、縁結び、安産、子育ての神さまとして篤く信仰されています。

皆さまにとって2012年がよき年となるように・・・お参りしましょう。

また、干支のお社「言社」には、十二支の生まれの年の守り神さまがお祀り

されていますので、それぞれのお社に参拝。

「私のお社はどこ?」、「丑さんはあっちです」、「あっ、一緒のお社ですね」・・・

大勢でワイワイと参拝すると楽しいですね♪

参拝後は、この日のメインイベント(?) 【 除災難招福長寿粥 】

京都では小豆粥を「あずのおかいさん」といい、1/15(小正月)に食べると

邪気を祓うと言われています。小豆とお餅の入った熱々の御粥をいただきました。

下鴨神社の境内にある 【 河合神社 】 は美人祈願のお社として人気急上昇中!

手鏡をかたどった絵馬にお化粧をして奉納すると、身も心も美しなれるとか。

本殿には愛らしいニコニコ笑顔の絵馬がたくさん奉納されていました。

またこちらは『方丈記』の著者・鴨長明ゆかりの神社でもあります。

河合神社の神官の家に生まれた鴨長明でしたが、事情により神官を継ぐことが

できず、この無常感がのちに『方丈記』を書くにいたったとか。

境内には復元された方丈が公開されています。

「美人祈願の効果はあったかな?」なんて話をしていると、参加者のKさまが

「京都さんぽに参加していると楽しいから“笑顔美人”になっていますよ」と

嬉しいお言葉が!ありがとうございます(*^_^*)

下鴨神社をたっっっ~ぷりと参拝し、次の訪問地へと向かいます。

【 幸神社(さいのかみのやしろ) 】

現在は小さな神社ですが、創建の歴史は非常に古く、御所を護る鬼門(北東)の

神さまとして崇められてきました。現在では、方除け、縁結びのお社として

信仰されています。

「鬼門除けの猿」もちゃんといらっしゃいます。

続いては、現在≪京の冬の旅≫特別公開中の

【 相国寺・大光明寺 】

辰年の守り本尊である普賢菩薩像を拝観。また伊藤若冲筆の襖絵、室町幕府の

9代将軍・足利義尚の自筆などの寺宝などを見学しました。

そして、最後は・・・

【 俵屋吉富 】

御抹茶と季節の和菓子をいただきました。

おいしいお菓子でホッコリし、こちらで京都さんぽは終了となりました。

参加者の皆さまからは、「普段なかなか着物を着る機会がないので

よかったです」と嬉しいお言葉をいただきました。

皆さまのきれいな着物姿を見ていると、私も着てみたくなったりして・・・

日本文化の良さをあらためて感じた京都さんぽとなりました。

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

【 おまけ 】

実はこの日は≪第30回全国都道府県対抗女子駅伝≫が開催されており、

解散後、第8区の力走を観戦することができました。

第8区は中学生が3㎞を走ります。

この時点で1位は大阪、2位が京都。

「頑張れ~!」

京都さんぽの参加者さんの出身地、千葉、東京、長野、群馬、兵庫、鹿児島・・・

みんな頑張れ~!

冬の都大路を懸命に駆ける姿に、元気をいただくことができました。

ご案内・写真/らくたび 若村

受付・添乗・文・写真/らくたび 森

2011年11月07日

10月29日(土)牛若丸ゆかりの地を歩き孤篷庵で文化を感じる

この日は 洛北・紫竹 を さんぽ です!

地下鉄・北山駅で集合し植物園の北側から西へ、西へと進んで行きます。

「 前方に見えているのは光悦寺などがある鷹峯の山ですよ〜 」の

声に一同 「 へぇ〜」と納得!

閑静な住宅地を経て、まずは久我神社へ。

こちらは上賀茂神社の境外摂社。

そして、こちらの貴船神社も、明治時代まで

上賀茂神社の摂社でした。

いずれも元々は、

この地は古くから賀茂別雷神社( 上賀茂神社 )の

荘園だったことからその歴史を今に伝えています。

手水には葵が・・・。

さあ、この先は源氏の棟梁・源義朝の別邸があったことから

牛若丸( 源義経 )ゆかりの史跡が点在する地をめぐります。

日蓮宗の立派なのぼりがはためくのは常徳寺( じょうとくじ )。

牛若丸の母である常盤御前が安産祈願した

「 常盤地蔵 」が安置されています。

「 牛若丸誕生井碑 」

常盤御前がこの地で牛若丸を産んだと伝わることから、

産湯に使ったといわれる井戸があります。

「 牛若丸胞衣塚( えなづか )」

畑の中に立つ松の木の下に

「へその緒」を祀ったとされる塚が残っています。

この後に訪れるのですが、不思議なことに?、

牛若丸の産湯の井戸の石碑がもうひとつあるんです。

「 源義経産湯の遺跡碑 」といい個人のお宅の前にあります。

牛若丸が生まれたのは古の昔・・・それもロマンかな。

光念寺( こうねんじ )は、常盤御前の守り本尊である

「 腹帯地蔵 」が安置されています。

公開寺院ではありませんが、来年の大河ドラマ『 平清盛 』にちなみ

ご案内することになると思います、と若村先生談・・・お楽しみに!

ここまで結構歩きましたよ〜、でも今回はここで休憩タイムです♪

今宮神社の門前名物「 あぶり餅 」で一服して、厄除けを願います。

今宮神社はほんのり秋色に染まっていました

そしていよいよ本日のメインイベント!

大徳寺の塔頭「 孤篷庵(こほうあん)」の参拝です。

久しぶりの特別公開ということで多くの方がいらっしゃいました。

小堀遠州が創建した名刹で、著名な茶室・忘筌席と

美しいお庭を拝見し心があらわれました。

残念ながら写真撮影はNG。

山門前にかかる橋を横から撮影しました。

会員様に「 良いアングルがあるよ 」と教えていただきました

全行程 約4.5kmを歩きましたが、皆さんお元気です!

リタイアされる方もなく楽しくツアーを終えることができました。

ほんとに皆さんお疲れさまでした!

文・写真/らくたび会員 奥村なるみ

2009年09月09日

上賀茂神社の烏相撲と洛北社家町西村家散策

格調の高い響きですね。別名「菊の節句」と呼ばれてますが、

これは旧暦では菊の花の咲く時期である事からきています。

陰陽五行説によると数字の奇数は陽数と呼ばれ、古来良い数とされました。

その中でも1から9の数で、陽数の一番大きな数である9が重なる

(重陽)九月九日は特に重視され、宮中では中国の故事にちなんで、

この日菊の花びらを浸した菊酒を飲んで長寿と繁栄を願ったそうです。

この五節句の話はらくたびさんの講座で何度も採り挙げられ、

「鬼門」や、「御霊信仰」などと同様に、現代の私たちには

歴史を学ぶ上での必須の知識ですね。

ただ“菊の節句”と言われても、現在私達が使用している新暦では、

未だ菊のシーズンには早すぎますね。この辺がややこしい所です。

今から参ります上賀茂神社では、更に 烏(からす)相撲 という

ユニークな神事も行われ、この烏相撲の見学が今日の京都さんぽの目的の一つです。

一の鳥居前に10時に集合しましたが、烏相撲には未だ少々早いので、

上賀茂神社の由来など詳しい説明を聞きつつ参道を本殿の方へ向かいます。

上賀茂神社 の歴史はとにかく古く、平安京遷都以前からこの地を支配していた

賀茂氏による建立で、王城鎮護の神として篤く敬われてきました。

祭神は賀茂別雷大神(カモワケイカヅチノオオカミ)で、神社の正式名称も

賀茂別雷神社です。と書いて気がついたのですが、

祭神の名前がそのまま神社の名前に成っているのは珍しいですよね。

神武天皇が九州から東征して大和の国に入る時に道案内をした

八咫烏(やたがらす)と言われ、この烏は、賀茂別雷大神の祖父であり

下鴨神社の祭神である賀茂建角身命(カモタケツヌミノミコト)の

化身だそうです。祖先が烏という伝説から烏相撲に繋がるという訳です。

一の鳥居から真っ直ぐに参道が延びています。参道の右手には、

四月には見事な桜を見せてくれる「斎王桜」と「御所桜」の木が有ります。

左手は五月の「賀茂の競馬(くらべうま)」で馬が走り抜ける馬場が

続いており、ここには若い「鞭打ちの桜」という名の木が有りました。

丁度この桜のあるあたりで、競馬の時に馬に鞭を入れるそうです。

本殿と全く同じ作りのこれも国宝の権殿があります。

重陽の節句の神事が行われていますが、楼門の傍からは直接は見えません。

境内を少し歩きながら烏相撲の始まりを待つ事にしました。

相撲というと現在では国技のスポーツというイメージですが、

昔は相撲にはもう一つの顔が有りました。

それは、健康と力に恵まれた男性が神前にてその力を捧げ、

神々に敬意と感謝を示し、悪霊退治を願うという神事という側面です。

いよいよ烏相撲が細殿という建物の前で始まりました。

細殿からは斎王代がご覧になってます。烏帽子姿の2人の刀祢(とね)が

小刻みに横飛びをした後、座った状態で

「カーカーカー、コーコーコー」と烏の鳴き声を真似る

ユニークな所作を行います。ここが本日のハイライトの一つです。

不思議な儀式です。そして、その後10人ずつに分かれた児童による相撲が

行われました。この相撲は私たちが普段見ている相撲と同じものでした。

相撲の途中でしたが、時間になったので、混むのを避けて

早めの昼食を摂るべく、「鯖煮定食」で有名な門前の今井食堂へ向かいました。

が、お休みでした。残念。水曜は定休日との事。がっかりして、

食事は後回しという事で、西村家へ向かいます。

明神川 と名前を変えて、門前の社家の町並みに沿って東へ流れます。

水量の豊かさにいつも驚かされます。社家とは代々神職を世襲してきた

家筋の事で、上賀茂神社の社家は江戸時代には300近い屋敷が

有りましたが、現在では30余りになっているそうです。

ここには平安時代末の作と伝わる非常に古い庭園が残っています。

庭園は明神川の水を取り入れ、それを再び明神川へ戻す仕組みになっています。

テープレコーダーから流れる詳しい説明を聞きつつ、

落ち着いた時間を過ごしました。

との事でしたので、再び神社に戻りました。

丁度、相撲が終わって見物客の方々も続々と帰られてました。

人の流れに逆行して先程の細殿に戻ると、無事、

菊酒のサービスが受けれました。さあ、これで無病息災です。

今日は、ゆっくりと上賀茂神社を歩きました。

伝統を伝えていく姿を垣間見た烏相撲神事でした。

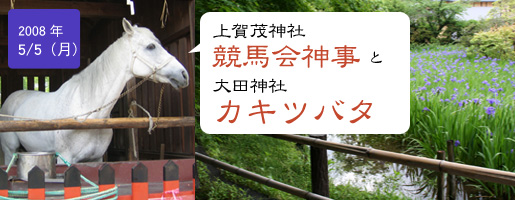

2008年05月05日

上賀茂神社競馬会神事と大田神社カキツバタ

弘法大師が42才の夏、こちらで90日間修行した後、

庶民との離別を悲しんで、境内の池に自らの姿をうつして自像を刻み、

諸病厄除けを祈願したのが起こりです。

東寺、仁和寺とともに京都三弘法の一つに数えられています。

静けさが包む境内には、江戸末期から明治時代に活躍した歌人であり、

陶芸家であったの大田垣蓮月尼の庵がありました。

こちらで晩年の10年間を過ごしたそうです。

大将軍とは方位を司る神様で、平安京造営の際、桓武天皇によって

東西南北に配され、こちらが北の大将軍にあたるそうです。

こんなに鄙びた田舎の神社が、そんな深い歴史を持っていようとは。

小さくひっそりと残っているところにかえって京都の歴史の凄みを感じてしまいます。

うっそうとした森の中にある社殿は上賀茂神社の摂社・片岡社(後述)から

移したもので、社殿前には上賀茂神社にもみられる盛り砂がありました。

「競馬会(くらべうまえ)神事」が開催される 上賀茂神社 に到着です。

競走会は、平安時代の寛治7(1093)年に堀河天皇が

宮中から移したと伝えられる神事で、2頭の馬が同時に走り、

その馬身差によって勝ち負けを競います。

いったん解散してみなさん思い思いのポジションをキープして

今や遅しと馬の疾走を待ちます。

最初は左方(さかた)が先に走り、右方(うかた)が追いかけますが、

必ず最初は左方が勝つという決まりがあるそうです。

そして2回目以降は真剣勝負。乗り手の大きな掛け声とともに、

大迫力で疾走してくる馬は、とにかくすごいスピード感!!

目の前を人馬一体となって疾風のように駆け抜けていきました。

あのスピードできちんと止まれるのかと心配にもなりましたが、

さすがに見事な手綱さばきでスピードを殺し、堂々と帰ってきました。

再集合して本殿にお参りします。

楼門の手前には玉依媛命(上賀茂神社祭神・賀茂別雷命の母)が祀られた

片岡社があり、平安時代には紫式部も参詣したそうです。

今年は源氏物語千年紀ということもあってか、

真新しい絵馬も飾られていました。

ほととぎす 声まつほどは 片岡の

もりのしづくに 立ちやぬれまし ― 紫式部 ―

平安時代から歌に詠まれ、天然記念物に指定されているカキツバタは

3分咲きとのことでしたが、紫の花があちらこちらに色鮮やかに群生し、

目を楽しませてくれました。

こちらも天然記念物に指定され、氷河期の生態系を残しています。

池全体が青々とした色になり、中央にある浮島には

白い花がチラホラと見えていました。

今日は神光院から大将軍神社、上賀茂神社、大田神社と

まさに平安時代づくしのツアーとなり、太古から続く歴史を

たっぷり味わうことができました。

2008年04月06日

洛北の桜スペシャル

隠れた桜の名所スポットを巡る花見ツアーです。

寒い冬が長く続き、梅の開花は平年より随分遅れた京都でしたので、

桜の開花日が気になっていたのですが、今日はソメイヨシノが満開の日に

ドンピシャと重なりました。

集合場所である地下鉄北山駅の出口に集まった

参加者の皆さんの表情からも、快晴のもとでの花見に対する

昂揚した雰囲気が感じられます。

午後1時半、総勢41名で出発です。

京都の寺社仏閣の拝観料と比べると200円という入園料が新鮮で(?)、

いいですね。尚、60歳以上の方は無料だそうです。

この植物園は大正13年の開園で、公立としては日本最古の植物園です。

園内では70種類500本の桜を愛でることができるそうです。

すごい種類の数の桜があるのですね。花見客も大勢来られてます。

健康家族が沢山来られている様な、そんなアットホームな感じです。

半木(なからぎ)神社 に着きました。

この神社は、北西にある上賀茂神社の末社で、祭神は

天太玉命(あめのふとだまのみこと)です。

この付近の土地の歴史は非常に古く、奈良時代頃から絹織物の生産が

盛んであり、養蚕や織物の神様として厚く信仰されてきました。

“半木(なからぎ)”と言うちょっと変わった名前ですが、

その昔、上流に有った神社が洪水で流されて、その流木で作られたので、

流木(ながれぎ)が転じて半木に成ったとも言われてます。

又、半木神社の在る辺りは、「半木の森」と呼ばれ、

下鴨神社の糺(ただす)の森と同様、山城平野の昔の植生が

今に残っている貴重な場所だそうです。

あまり綺麗でない為か、余計に歴史の重さを感じさせる風格の神社でした。

ところで、半木(なからぎ)の森と言い、糺(ただす)の森と言い、

地名(言葉)に何か風格というか重みを感じるのは私だけでしょうか?

簡単には読めない漢字である事も、理由の一つでしょうが、

地名の裏に、昔の歴史が語られているという点が風格とか

重みに繋がってきている様に思います。

春の花を楽しんだ後、植物園の西側(賀茂川の東岸)の 半木の道 に咲き誇る

紅枝垂れ桜を堪能しました。

植樹されました。30年前と言うと、つい最近の様に感じられますが、

逆に、こんな素敵な桜の名所を創造出来る時間でもある訳ですね。

植物園の南口に再集合して、半木の道を下って行くのが当初の予定でしたが、

参加者の方から提案があり、半木の道を、ちょっと上がった場所の

紅枝垂れ桜の前で全員の集合写真を撮る事になりました。

やはり皆さんも紅枝垂れ桜の美しさが脳裏に焼き付いていた様です。

(東北の向き)に入って行くと、松ヶ崎疏水分線の桜並木の始まりです。

ここの桜も満開でしたが、ここには観光客は殆ど来てませんでした。

地元の人が楽しむ“隠れ花見スポット”の感じです。

しばらく歩くと松ヶ崎浄水場です。ここで桜並木は終わりですが……

高野川沿いを下って下鴨神社まで行くのですが、

途中、後方に大文字の送り火の“法”の火床が、はっきりと見える

素晴らしい場所がありました。

らくたびさんのツアーですから、花見だけでは終わりません。

下鴨神社の歴史や、本殿は21年毎の式年遷宮で古代より

脈々と修復再建されてきており、昔からの姿を今も見る事ができる事

などの説明が有り、ここで仮解散となりました。

最後に、時間の都合がつく方々で、下鴨神社の摂社で玉依姫命

(たまよりひめのみこと)を祀る 河合神社 に寄りました。

「方丈記」を書いた鴨長明は、この河合神社の神職の子供として

生まれましたが、念願叶わず、神職にはなれませんでした。

が、その結果でしょうか?後世に残る有名な「方丈記」を記したのでした。

境内には一丈四方の庵が再現されており、この移動式組立式の住まいで

各地を転々とし、この庵で書いた事から「方丈記」

という名前になったという事です。

とても美しく感じました。山紫水明とはこのような景色の事を言うのでしょうか?

今日は結構歩いたと思い、家に帰ってからパソコン上の地図で距離を測ったら、

約7kmも歩いた様です。結構疲れましたが(年のせい?)、

素晴らしい桜を十分堪能できた“京都さんぽ”でした。

らくたびの皆さん、有難うございました。

2007年10月21日

上賀茂神社「笠懸神事」と洛北散策

今回のメインイベントはなんと言っても、上賀茂神社の境内の芝生で行われた

笠懸神事(かさかけしんじ) です。

馬に騎乗して疾走する馬上から的を狙う弓馬術で、一般的には

流鏑馬(やぶさめ)が知られていますが、

今回は「 笠懸 」という弓馬術でした。

馬上から約5メートル離れた40センチの四方の的を射る

「 遠笠懸( とうかさがけ ) 」と、地面低くに立てられた10数センチ四方の的を射る

「 小笠懸( こかさがけ ) 」があります。

上賀茂神社ではこの古式ゆかしい弓馬術を、3年前に800年ぶりに

神事として復活させて執り行うようになりました。

昨年に引き続き、神奈川県に本拠を置く武田流弓馬道の方々によって

行われました。

最近では、笠懸はおもに関東で行われていて、

関西で行われるのは上賀茂神社だけだそうです。

観客からは一斉に盛大な拍手が沸き起こりました。

後半は的が小さくなり、その小さな的の中は紙片が入っていて、

命中して的が割れると紙吹雪が宙を舞い散り、

これまた見事に的が割れると観客から大歓声が起こりました。

今年の笠懸神事には珍しく女性の射手も騎乗し、

一層華やかな神事となりました。

神社門前に軒を並べる 社家( しゃけ ) のひとつ、

西村家別邸 に向いました。

まず社家というのは、江戸時代に形成された上賀茂神社に奉仕する

神官達の邸宅で、神社の境内から流れ出る明神川の流れに沿って

社家が建ち並んでいます。

西村家別邸 は、昔の面影をよく残す社家として

貴重な歴史を今に伝えています。

また、庭園は養和元(1181)年、上賀茂神社の神主である藤木重保( ふじきしげやす )が

作庭したと伝えられています。

明神川より引き入れた水を曲水の小川とし、

かつては「 曲水の宴 」が催されていました。

古い社家庭園の趣きを残し、京都市の名勝庭園に指定されています。

向いました。天鈿女命( あめのうずめのみこと )を祭神とし、

芸能上達の御利益( その他、方除や病気平癒 )があるとされています。

神話に登場する天鈿女命は、天照大神( あまてらすおおみかみ )が

天の岩屋に隠れた時に岩屋の前で賑やかに踊った女神であり、

そこから伎芸・芸能の守護神とされています。

境内には大田ノ沢があり、ここは古くからカキツバタが群生し、

歌人の藤原俊成は

神山や 大田の沢のカキツバタ

ふかきたのみは 色に見ゆらむ

と歌に詠んでいます。

現在では国の天然記念物に指定され、毎年5月中旬に見頃を迎えます。

( みぞろがいけ / みどろがいけ ) へ向かいました。

周囲が約1.5キロメートル、面積は約9ヘクタールの大きな池で、

中央には浮島もあります。

なんと言っても、ここは氷河期からの生き残りとされる貴重な動植物が生息し、

学術的にも貴重な池とされています。

現在は国の天然記念物に指定されています。

最後になりましたが、今回も多くの方にご参加いただきまして、

ありがとうございました。

また、レポートの提出が遅くなって、すいませんでしたー( 笑 )