2009年03月29日

堀川の通水式見学と京都御苑近衛邸の糸桜

今回の京都さんぽは地下鉄東西線二条城前駅に集合です。

理由は 堀川 の通水式を見学するためです。

そもそも堀川通り付近には平安京以前から自然の河川が流れていた

とされていました。平安京の造営にあたりこの河川が改修され

運河等として利用したのが堀川の起源です。

この堀川で行われた「友禅流し」は京都の風物詩でもありました。

しかし、残念ながら戦後は暗渠化(地中に埋没された河川)され

流れは無くなってしまいました。再び堀川に水の流れをという

市民運動により堀川に水が流れることとなったのです。

理由は 堀川 の通水式を見学するためです。

そもそも堀川通り付近には平安京以前から自然の河川が流れていた

とされていました。平安京の造営にあたりこの河川が改修され

運河等として利用したのが堀川の起源です。

この堀川で行われた「友禅流し」は京都の風物詩でもありました。

しかし、残念ながら戦後は暗渠化(地中に埋没された河川)され

流れは無くなってしまいました。再び堀川に水の流れをという

市民運動により堀川に水が流れることとなったのです。

門川市長も出席した記念式典も行われており、京都さんぽは

一旦解散となり参加者は思い思いの場所で見学することになりました。

私も何人かの参加者の方と某ホテルの「特製いちごクレープ」等を

頬張り水が流れてくるのを待つことに。

そして、いよいよ水が流れてきました。非常にゆっくりとした流れです。

なんと水の流れがわかるようにピエロ!? らしき人が

先導しているではありませんか。ちょっとした演出ですね。

一旦解散となり参加者は思い思いの場所で見学することになりました。

私も何人かの参加者の方と某ホテルの「特製いちごクレープ」等を

頬張り水が流れてくるのを待つことに。

そして、いよいよ水が流れてきました。非常にゆっくりとした流れです。

なんと水の流れがわかるようにピエロ!? らしき人が

先導しているではありませんか。ちょっとした演出ですね。

通水式を見終えた一行は二条通りを西へ歩を進めます。

その後釜座通りを北上しこの通りに面している 薬師院 に立ち寄ります。

本尊は薬師如来で別名「こぬか薬師」とも呼ばれています。

この名前の由来は美濃国より勧請した当初、全国的に医者も祈祷師も

どうすることもできないぐらいの疫病が流行ったそうです。

ある時、住職の枕もとに現れ

「一切の衆生わが前に参ぜよ。諸病ことごとく除くべきに、こぬか、こぬか」

とお告げがあり、人々が先を争って祈ったとことたちまち疫病が

消えたことからそう呼ばれる様になりました。

因みに毎年10月8日にだけ御開帳され拝見することできます。

非常に小さな薬師如来ではありますが、その御利益は実証済みです(笑)

その後釜座通りを北上しこの通りに面している 薬師院 に立ち寄ります。

本尊は薬師如来で別名「こぬか薬師」とも呼ばれています。

この名前の由来は美濃国より勧請した当初、全国的に医者も祈祷師も

どうすることもできないぐらいの疫病が流行ったそうです。

ある時、住職の枕もとに現れ

「一切の衆生わが前に参ぜよ。諸病ことごとく除くべきに、こぬか、こぬか」

とお告げがあり、人々が先を争って祈ったとことたちまち疫病が

消えたことからそう呼ばれる様になりました。

因みに毎年10月8日にだけ御開帳され拝見することできます。

非常に小さな薬師如来ではありますが、その御利益は実証済みです(笑)

薬師院を後にした一行は 京都府庁 へ。中庭に咲くしだれ桜が見事に咲いており

たくさんの人がカメラを撮っていました。

2階にある旧知事室も見学することができ、この知事室は実際に

昭和46年まで実際に使用されていたそうです。

室内にある暖炉は大理石を使用したり格天井になっていたりと

一層手の込んだ造りとなっています。琵琶湖疏水事業を推進した

第三代知事北垣国道はこの部屋で何を思ったのでしょうね……

たくさんの人がカメラを撮っていました。

2階にある旧知事室も見学することができ、この知事室は実際に

昭和46年まで実際に使用されていたそうです。

室内にある暖炉は大理石を使用したり格天井になっていたりと

一層手の込んだ造りとなっています。琵琶湖疏水事業を推進した

第三代知事北垣国道はこの部屋で何を思ったのでしょうね……

最終目的の京都御苑の前に平安女学院の片隅にある

二条城跡の石碑をチェックです。

現在の二条城は徳川家康が築城したもので、この石碑の場所にあった二条城は

織田信長が室町幕府15代将軍足利義昭のために築城したものです。

しかし、その足利義昭も織田信長に都を追放されてからは

廃城となり資材は安土城に使われたそうです。

現在、京都御苑の一角に石垣の一部が再現されています。

二条城跡の石碑をチェックです。

現在の二条城は徳川家康が築城したもので、この石碑の場所にあった二条城は

織田信長が室町幕府15代将軍足利義昭のために築城したものです。

しかし、その足利義昭も織田信長に都を追放されてからは

廃城となり資材は安土城に使われたそうです。

現在、京都御苑の一角に石垣の一部が再現されています。

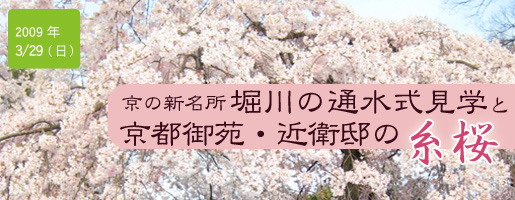

いよいよ 京都御苑 に到着です。北側にある近衛邸跡の糸桜はすでに満開です!!

ソメイヨシノ等は5分程度ですが、早咲きの糸桜は今がちょうど見頃です。

こちらも多くの方が訪れていました。

今回の京都さんぽは近衛邸跡で終了です。

春爛漫の京都はもうそこまでやってきています。

今年も咲き誇る京の桜を皆様と楽しみましょう。

スタッフの皆様、参加者の皆様本日もお疲れ様でした。

ソメイヨシノ等は5分程度ですが、早咲きの糸桜は今がちょうど見頃です。

こちらも多くの方が訪れていました。

今回の京都さんぽは近衛邸跡で終了です。

春爛漫の京都はもうそこまでやってきています。

今年も咲き誇る京の桜を皆様と楽しみましょう。

スタッフの皆様、参加者の皆様本日もお疲れ様でした。

文/らくたび会員 森田和宏様 写真/らくたび会員 奥村成美様